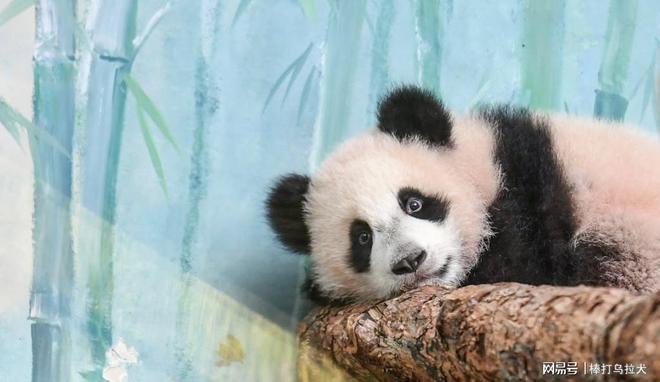

实验造成大熊猫“花嘴巴”伤口?一场无中生有的谣言风波

在信息化社会的今天,网络信息的传播速度之快、范围之广,使得任何一则消息都可能迅速成为公众关注的焦点,这也为谣言的传播提供了温床,一则关于大熊猫“花嘴巴”因实验造成伤口的谣言在网络上广泛传播,引起了社会各界的关注和讨论,经过成都大熊猫繁育研究基地的辟谣,这一事件最终被证实为一场无中生有的谣言风波。

我们需要明确的是,成都大熊猫繁育研究基地作为专业的大熊猫保护和研究机构,一直以来都严格遵循“非损伤性研究”原则,从未在活体大熊猫身上进行过任何形式的“活体抽骨髓”实验,这一原则不仅体现在对大熊猫的日常照料和管理上,更贯穿于所有的科研工作中,所谓的大熊猫“花嘴巴”因实验造成伤口的说法,从一开始就缺乏事实依据。

网络上所流传的“花嘴巴”身上有碘伏药物印记的照片,并非是由实验造成的伤口,据成都大熊猫繁育研究基地的解释,这些印记实际上是“花嘴巴”在地面吃竹、玩耍等活动时沾上的落叶、泥土等自然物质,这种解释既符合大熊猫的生活习性,也符合常识判断,我们可以断定,这一谣言的源头很可能是对照片的误解或故意歪曲。

关于大熊猫“竹莉娜”头顶有血洞的说法,同样是一则毫无根据的谣言,大熊猫“竹莉娜”头顶并无血洞,网传其头顶有“血洞”实为“竹莉娜”回国后出现应激行为,导致头顶有部分毛发蹭落,这种应激行为在大熊猫中并不罕见,尤其是在经历长途运输、环境变化等刺激后,大熊猫可能会出现短暂的适应不良现象,这并不意味着大熊猫的健康状况出现了问题,更不能将其归结为实验造成的伤害。

在这场谣言风波中,成都大熊猫繁育研究基地的反应迅速而果断,他们通过官方微信公众号等渠道及时发布辟谣信息,澄清了事实真相,消除了公众的疑虑和恐慌,他们也呼吁广大网友不要轻信和传播未经证实的信息,以免对大熊猫的保护和研究工作造成不必要的干扰和影响。

这场谣言风波虽然最终得到了澄清,但它也给我们敲响了警钟,在信息化社会,我们每个人都可能成为信息的传播者,但同时也需要承担起对信息真实性的责任,我们不能盲目相信和传播未经证实的信息,更不能为了吸引眼球或制造话题而故意制造谣言,否则,不仅会误导公众,损害相关机构和个人的声誉,还可能对社会的稳定和发展造成不良影响。

我们也应该认识到,大熊猫作为我国的国宝和珍稀动物,其保护和研究工作需要我们每个人的共同努力和支持,我们应该关注大熊猫的生存状况和保护工作,积极参与相关的公益活动和宣传,为大熊猫的保护贡献自己的力量,而不是被一些无中生有的谣言所误导,对大熊猫的保护工作产生负面影响。

实验造成大熊猫“花嘴巴”伤口的谣言是一场无中生有的风波,它虽然短暂地引起了公众的关注和讨论,但最终在事实和真相面前不攻自破,我们应该从中吸取教训,提高对信息的辨别能力和责任意识,共同维护一个健康、和谐、真实的信息环境,我们也应该继续关注和支持大熊猫的保护和研究工作,为它们的生存和繁衍贡献我们的力量。

在这场谣言风波中,成都大熊猫繁育研究基地的及时辟谣和积极应对也值得我们赞赏,他们不仅通过官方渠道澄清了事实真相,还向公众普及了大熊猫的生活习性和保护知识,增强了公众对大熊猫保护工作的认识和理解,这种负责任的态度和行动不仅有助于消除谣言的负面影响,也为大熊猫的保护工作赢得了更多的支持和关注。

我们也应该看到,网络谣言的传播往往具有一定的社会心理基础,在信息不对称或缺乏权威信息的情况下,人们往往容易受到谣言的影响和误导,我们需要加强信息公开和透明度,提高权威信息的发布和传播效率,以减少谣言的传播空间和影响力。

媒体和社交平台也应该承担起相应的责任,加强对信息的审核和把关,避免传播未经证实的信息或故意制造谣言,他们应该积极传播正能量和真实信息,为公众提供一个健康、积极、向上的信息环境。

我们应该认识到,保护大熊猫不仅仅是一项科学研究和保护任务,更是我们每个人的责任和使命,我们应该从自身做起,从小事做起,积极参与到大熊猫的保护工作中来,无论是关注大熊猫的生活状况、参与保护活动,还是传播真实信息、抵制谣言,我们都可以为大熊猫的保护事业贡献自己的力量。

实验造成大熊猫“花嘴巴”伤口的谣言虽然已经过去,但它留给我们的思考和启示却是深远的,我们应该从中吸取教训,提高信息辨别能力和责任意识,共同维护一个健康、真实的信息环境,我们也应该继续关注和支持大熊猫的保护和研究工作,为它们的生存和繁衍贡献我们的力量。

发表评论